2009

29/01/2010

ACTUALITÉ : Le Mexique sévèrement remis en cause en matière de droits humains

31/03/2010Pour la première fois en 16 ans, l’Armée Zapatiste de Libération Nationale (EZLN) ne célébra pas -pour le moins publiquement- l’anniversaire du soulèvement armé du 1er janvier 1994. Ce jour-là, les « Caracoles » (structures autonomes régionales zapatistes) restèrent fermés, ce qui généra diverses spéculations et alimenta les rumeurs quant aux projets des zapatistes pour 2010, une année symbolique vu qu’elle coïncide avec le bicentenaire de l’Indépendance du Mexique (1810) et avec le centenaire de la Révolution Mexicaine (1910). Ce fut dans ce contexte que des législateurs de la Commission des Affaires des Peuples Indiens de la Chambre des Députés signalèrent qu’une nouvelle rébellion indigène pourrait survenir, et pas seulement au Chiapas, étant donnés la croissance de l’extrême pauvreté, le non aboutissement des réformes en matière d’autonomie et l’abandon de politiques spécifiques en faveur de ce secteur.

Il faut souligner qu’autant à échelle locale que nationale, de nombreux acteurs ont exprimé leur préoccupation face à ce qui pourrait se passer cette année : politiciens, entrepreneurs, leaders syndicaux et organisations sociales ont alerté sur la possibilité d’un soulèvement social. Ce faisant, certains peuvent chercher à obtenir plus de fonds, de programmes gouvernementaux et autres avantages. D’autres, depuis la sphère du pouvoir, peuvent prétendre utiliser cet argument pour confronter, réprimer ou désarticuler l’opposition.

Ce scénario, par ailleurs profondément ancré dans l’imaginaire collectif d’une ample partie de la population mexicaine, marque un tournant pour le conflit armé non résolu au Chiapas : thème dernièrement relégué à l’arrière-plan dans les médias de masse et dans l’agenda politique national, il a à nouveau été mentionné et fait l’objet d’initiatives de la part de divers acteurs politiques. Certaines d’entre elles semblèrent vouloir répondre à des questions laissées en suspens dans le cadre du processus de négociation entre l’EZLN et le gouvernement fédéral (paralysé depuis 1996). D’autres en revanche ont été interprétées comme une prolongation de la logique contre-insurrectionnelle.

De la manière douce…

Semblant vouloir prendre les devants par rapport à ce qu’il pourrait se passer au Chiapas, les gouvernements étatique et fédéral prirent diverses initiatives entre novembre et janvier. Le 24 novembre, le Congrès du Chiapas informa que les Comités de Bon Gouvernement zapatistes (Juntas de Buen Gobierno, JBG) avaient demandé à être reconnus légalement. Le lendemain, les 5 JBG démentirent cette information : » Nous autres les Zapatistes nous n’avons pas besoin que les mauvais gouvernements nous reconnaissent. Nous sommes reconnus par nos peuples qui nous ont élus et nous sommes reconnus par de nombreux peuples à échelle nationale et internationale. (…)Tous ces mensonges du mauvais gouvernement, de ses députés et leurs complices font partie d’un plan contre-insurrectionnel pour confondre l’opinion publique et pour miner la résistance de nos peuples qui luttent pour construire leur autonomie « .

Le 29 décembre, le Congrès local approuva la « Loi sur les Droits Indigènes pour l’État du Chiapas », un projet de loi proposé par le pouvoir exécutif afin de « reconnaître les Accords de San Andrés » 1, et pour que « les peuples et communautés indiennes aient accès aux mêmes opportunités de développement tout en respectant leurs us et coutumes ». Des analystes et organisations signalèrent le caractère rhétorique et médiatique de cette initiative : d’un côté, ils alertèrent sur sa portée limitée dans la mesure où les droits des indiens sont reconnus « à condition de ne pas contrevenir aux préceptes apparaissant dans les constitutions du Chiapas ou du Mexique, ou les droits de tiers » ; d’un autre, ils remirent en question l’absence de consultation des bénéficiaires supposés de cette loi.

Au niveau fédéral, en janvier, le Congrès mexicain relança la Cocopa (Commission pour la Concorde et la Pacification), une instance législative créée en 1995 pour contribuer aux négociations entre le gouvernement fédéral et l’EZLN et qui était restée inactive pendant de nombreuses années. Le sénateur du PRD (Parti de la Révolution Démocratique) Carlos Navarrete expliqua qu’il s’agissait d’éviter de nouveaux soulèvements armés et qu’il n’y avait pas de raisons d’attendre que les choses se compliquent. Il considéra important de faire cas de la situation au Chiapas, de sensibiliser le gouvernement et de répondre aux besoins existants. Début janvier, les membres de la Cocopa se rendirent au Chiapas pour établir, selon leurs dires, un contact direct ou indirect avec l’EZLN et l’inviter à reprendre la voie de la négociation.

Toutes ces initiatives rappellent d’autres étapes du conflit durant lesquelles l’État sembla vouloir répondre aux causes structurelles du soulèvement zapatiste, mais sans la participation des zapatistes. D’une manière ou d’une autre, cette première série d’initiatives relève toujours de ce qu’on pourrait appeler « la manière douce », quand, parallèlement, une série autre de faits a été dénoncée répondant davantage à une stratégie où tous les moyens se valent.

… à la manière forte

Depuis début novembre, un nombre croissant de barrages routiers a été rapporté ainsi que des incursions policières et/ou militaires dans différentes communautés de l’état, sous prétexte d’opérations de désarmement. De manière plus ouverte, le 30 décembre, 36 véhicules armés de canons du Ministère de la Défense Nationale (Sedena) firent leur entrée au Chiapas. Le gouvernement de l’état informa que « cette opération de dissuasion (était) mise en place pour affronter toute éventualité et émeutes dans les 118 municipalités et (incluait) des patrouilles et survols dans les zones considérées à risque ». Le Centre des Droits Humains Fray Bartolomé de Las Casas précisa : « à la fin de l’année 2009, le gouvernement mit en place des mesures de terrain pour surveiller ce qui ce passait dans les différentes régions, intercepter tout type de communication, réaliser des opérations de désarmement dans les communautés indigènes, établir des barrages policiers en divers points de l’état, et, en profitant du discours officiel de la lutte contre la délinquance organisée, repositionner l’armée dans des communautés connues pour leurs antécédents de résistance civile ».

Il convient cependant de souligner que la tension diminua dans la municipalité de Venustiano Carranza, un des principaux points de tension en 2009. Le 23 décembre, après avoir passé des accords avec le gouvernement du Chiapas couvrant des aspects politiques, économiques et sociaux, l’Organisation Paysanne Emiliano Zapata-Région Carranza (OCEZ-RC) a levé le sit-in qu’elle avait maintenu à San Cristóbal de Las Casas pendant près de deux mois. Dans le cadre de ces négociations, le gouvernement du Chiapas reconnut qu’il n’avait pas le pouvoir d’empêcher la militarisation des communautés indigènes, décision prise au niveau fédéral.

Cette stratégie « à la manière forte » inclut un autre aspect mentionné de manière réitérée au cours de l’année 2009 et jusqu’à ce jour, tant au Chiapas qu’à échelle nationale : la criminalisation croissante des défenseurs des droits humains, par exemple par le biais de harcèlements, surveillance, menaces et fouilles de domicile. En décembre, dans le cadre de la Journée Mondiale des Défenseurs des Droits Humains, le Centre des Droits Humains Fray Bartolomé de Las Casas (CDHFBC) a diffusé un bulletin spécial dans lequel il dénonça : « Cette année, le travail de défense des droits humains a été criminalisé au point d’en venir à considérer les défenseurs et défenseuses des droits humains comme membres de la délinquance organisée ou comme appartenant à un réseau subversif qui déstabiliserait l’état en 2010 ». Un des exemples les plus récents de cette tendance furent les actes de harcèlement (y compris des menaces de mort) subis et dénoncés depuis novembre dernier par Adolfo Guzmán Ordaz, membre de l’association « Enlace, Comunicación y Capacitación » de Comitán.

Cette criminalisation est d’autant plus frappante quand les acteurs organisés pour défendre leurs droits ne sont pas des associations civiles mais des organisations sociales ou indiennes. Un exemple extrême fut l’assassinat fin novembre de Mariano Abarca Roblero, membre du Réseau Mexicain des Personnes Affectées par l’Industrie Minière (REMA) et du Front Civique de Chicomuselo contre l’entreprise minière canadienne Blackfire. Il avait non seulement dénoncé des menaces de mort à son encontre, mais aussi les pressions exercées par le maire de Chicomuselo, qui recevait de juteux bénéfices et autres faveurs de Blackfire, comme l’ont reconnu les dirigeants de cette entreprise dans la presse locale.

Un élément fondamental de cette stratégie de criminalisation est le rôle joué par les médias. Les deux cas que nous développerons ci-après le démontrent amplement.

Bolón Ajaw: versions contradictoires

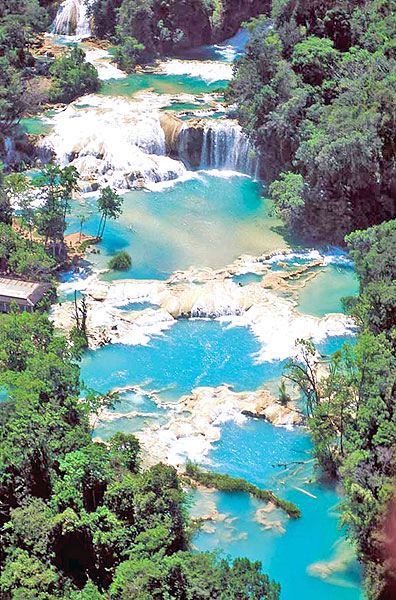

Le 6 février un nouveau conflit éclata à propos des terres de Bolón Ajaw, dans la municipalité de Tumbalá (au nord du Chiapas). Ces terres occupées par les zapatistes depuis 1994 appartiennent à la municipalité autonome zapatiste « Commandante Ramona ». Contrairement aux cascades d’Agua Azul situées à 4 km de là, les cascades de Bolón Ajaw ne sont pas encore exploitées par le tourisme.

Dans sa revue de presse quotidienne et à échelle nationale, le Centre des Droits Humains Agustín PRO titrait: « L’affrontement au Chiapas génère une campagne médiatique contre les communautés – La Une des médias de Mexico accuse les zapatistes d' »exécution » et de « disparitions » ». Le Bureau du Procureur Général de Justice du Chiapas (PGJE) affirma que le conflit s’était soldé par un mort, 5 personnes détenues (par les zapatistes) et 28 blessés (dont 13 furent hospitalisés pour des blessures par balles, armes tranchantes et coups). Selon la PGJE, l´origine du conflit tient au fait que les zapatistes de Bolón Ajaw demandèrent de l´aide à des sympathisants d´Oxchuc, Alan Sacjun, Salto del Tigre et Bachajón pour empêcher des membres de l´Organisation Pour la Défense des Droits Indigènes et Paysans (OPDDIC en espagnol) d´aménager le sentier conduisant des cascades d´Agua Azul à celles de Bolón Ajaw (travaux qu´ils prétendaient réaliser afin de promouvoir le tourisme).

D´autres médias rappelèrent qu´une plainte déposée en février 2008 contre la OPDDIC pour agressions, blessures, menaces et tentative d´homicide contre des organisations non gouvernementales et bases de soutien zapatistes, justement à Bolón Ajaw, était restée sans réponse. Certains citèrent aussi le communiqué du Comité de Bon Gouvernement de Morelia datant du 23 janvier 2010 et dénonçant des agressions de la part de la OPDDIC à ce même endroit. « La Otra Jovel », un groupe d’adhérents à la Sixième Déclaration de la Forêt Lacandone, dénonça qu´à Bolón Ajaw, « les habitants font l´objet de harcèlements de la part d´autres indiens que le gouvernement a armés et organisés comme groupe paramilitaire « .

© Red MyC zapatista

Dans un communiqué du 11 février, le Comité de Bon Gouvernement de Morelia clarifia sa version du conflit de Bolón Ajaw et dénonça : « comme par le passé le gouvernement nous tend ce type de pièges et nous invente des délits pour justifier la répression « .

Sur le conflit du 6 février, la JBG précisa : « Ceux de la OPDDIC mentent quand ils disent que nous les avons surpris au petit matin en effrayant la population ; c’est nous qui avons été pris par surprise. (…) Ils étaient tellement à faire feu de toutes parts dans le village de Bolón AJaw que ce sont eux qui ont tué leurs propres « compañeros » ».

« Quant aux 7 personnes soi-disant enlevées », expliqua la JBG, « toutes ont été libérées saines et sauves. Lors de leur libération, elles ont signé un document dans lequel elles reconnaissent avoir été bien traitées. (…) Nous avions proposé de les libérer à condition qu’elles s’engagent à ne pas réoccuper le terrain et que la tranquillité revienne. Nous leur avions donné notre parole et l’avons tenue en tout honneur et vérité « .

Le communiqué mentionnait aussi « le message de Juan Sabines Guerrero [gouverneur du Chiapas], selon lequel, si un dialogue n’était pas aussitôt établi autour de ce problème, l’armée se positionnerait dans la zone, le processus [lancé entre le gouvernement et l’EZLN] serait formellement rompu et les hostilités reprendraient » (sic).

Le 12 février, le Centre des Droits Humains Fray Bartolomé de Las Casas (CDHFBC) a publié un bulletin dans lequel il affirme que « le gouvernement du Chiapas cherche à éluder sa responsabilité dans le conflit suscité et dénoncé depuis 2007 et essaye d’accuser les bases de soutien zapatistes de l’attaque armée contre le village zapatiste de Bolón Ajaw ». Le CDHFBC dénonça également : « le gouvernement fédéral fait pression pour lancer une intervention militaire contre les zapatistes et multiplie les opérations d’intelligence de forces mixtes [policières et militaires] « . Dans un rapport plus détaillé publié par la suite, le CDHFBC souligna que la région d’Agua Azul et Bolón Ajaw « s’est convertie en une zone d’intérêt pour la réalisation de plans et de projets d’investissement touristiques, une situation qui explique la lutte pour le contrôle de ce territoire. » Il faut d’ailleurs souligner que la zone voisine est le théâtre de fortes tensions, depuis au moins 2008, entre autres parce que les membres de l’Autre Campagne de San Sebastián Bachajón ont pris le contrôle du péage d’entrée des cascades d’Agua Azul.

Un autre exemple : expulsions à Montes Azules

Le 22 janvier, environ 120 indiens des communautés El Semental y Laguna San Pedro qui vivaient dans la Réserve de la Biosphère de Montes Azules depuis plus de 20 ans ont été expulsés par des policiers, des militaires et des fonctionnaires du Bureau du Procureur Fédéral pour la Protection de l’Environnement (Profepa). Le gouvernement du Chiapas informa que cette expulsion avait été pacifique et que d’autres terrains seraient offerts à ces familles. Le 26 janvier, il annonça par ailleurs qu’afin de reboiser et construire un centre éco-touristique, sept autres villages seraient également expulsés.

Contredisant cette version, le 29 janvier, le Comité de Bon Gouvernement (JBG) de La Garrucha dénonça l’expulsion violente de la communauté Laguna San Pedro, en affirmant que ses habitants (zapatistes) avaient été forcés à monter dans des hélicoptères et emmenés à Palenque pendant que leurs maisons et tous leurs biens étaient incendiés.

Face à cette situation, le Réseau pour la Paix au Chiapas a émis un communiqué dans lequel il signale « la stigmatisation et les signalements réalisés sans enquête préalable et sans prendre en compte les sources d’information non officielles. Nous considérons que ces signalements publics, qui ne rendent compte que de la version gouvernementale des faits, met en danger l’intégrité des familles déplacées, celle des défenseurs des droits humains qui les accompagnent et celle des habitants des communautés menacées d’expulsion. En tant qu’organisations civiles travaillant depuis longtemps dans cette zone, nous n’acceptons pas le discours de » conservation et de protection des ressources naturelles » que les différents niveaux de gouvernement utilisent pour obtenir le contrôle du territoire, qui passe par le contrôle social, politique et économique, de l’une des zones les plus riches du Chiapas en matière de biodiversité ».

… … … … … …

EN BREF

MILITARISATION ET DROITS HUMAINS

Tanto el informe de Human Rights Watch como la investigación de Amnistía Internacional Le bilan annuel de l’organisation nord-américaine Human Rights Watch, tout comme le document public d’Amnesty International « Mexique: nouveaux rapports de violations des droits humains par l’armée » continuent à souligner l’augmentation significative des abus de la part de militaires au cours des dernières années. D’un autre côté, depuis divers espaces publics, le gouvernement fédéral continue à justifier de manière générale la militarisation de la sécurité publique en minimisant les violations des droits humains par des militaires et en discréditant les organisations nationales et internationales qui s’inquiètent et s’occupent de ce type de situations. Depuis le début du sexennat de Felipe Calderón, on calcule que la guerre contre le trafic de drogues a coûté la vie à 16 500 personnes, un chiffre qui dépasse le taux d´homicides de Medellin et de Naples aux moments les plus critiques.

INITIATIVE MÉRIDA

En dépit de la préoccupation exprimée par plusieurs congressistes suite aux plaintes contre des militaires mexicains, à la mi-décembre, le Sénat nord-américain approuva avec une ample majorité la loi conjointe des dépenses publiques pour l’année fiscale 2010. Celle-ci inclut 231,6 millions de dollars pour le Mexique dans le cadre de l’initiative Mérida [projet de coopération dans la lutte contre le trafic de drogues entre les États-Unis et le Mexique]. Le 1er février, le Président des États-Unis, Barack Obama, a demandé que 310 millions de dollars du Budget fédéral de l’année fiscale 2011 soient débloqués en faveur de cette même Initiative. Pour les trois premières années de ce projet, la priorité avait été donnée à l’achat d’avions et d’équipement militaire. Les nouveaux fonds attribués devraient marquer le début d’une nouvelle étape de soutien aux institutions mexicaines. À titre de comparaison, certains médias ont souligné que, pour la même période budgétaire, les États-Unis considèrent une dotation de 4 600 millions de dollars afin de renforcer les patrouilles des frontières et d’avancer dans la construction du mur entre le Mexique et les USA, ce qui est perçu comme un durcissement de la politique migratoire nord-américaine.

IMPUNITÉ

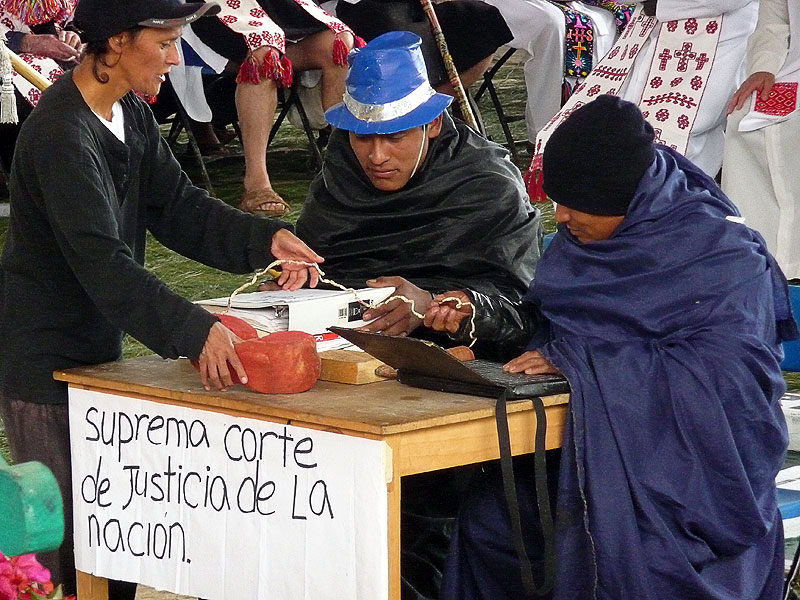

- 12 ans après le massacre d’Acteal, la Société Civile Las Abejas convoqua le 21 décembre au « Forum de Conscience et d’Espérance, construire une autre justice ». Le jour suivant, et en présence de plus de 600 personnes, Acteal fut déclaré « Site de conscience de l’Humanité ». Le représentant du Bureau du Haut Commissaire des Nations Unies pour les Droits Humains au Mexique, présent le 22, considéra le massacre d’Acteal comme « l’évènement le plus sanglant de l’histoire récente du Mexique » et dénonça que « l’oubli et l’impunité ne sont pas la réponse attendue d’un État démocratique, respectueux des droits humains « .

- À échelle nationale, la Cour Interaméricaine des Droits Humains (CoIDH) a déterminé la culpabilité de l’État mexicain dans le cas de la disparition forcée de l’activiste social du Guerrero, Rosendo Radilla Pacheco en 1974, et dénonça un contexte de violations systématiques et massives des droits humains pendant ladite « Guerre Sale ». Elle remit également en cause la juridiction militaire et ordonna aux autorités mexicaines d’adopter des réformes pour garantir que les violations des droits humains commises par des militaires contre des civils soient jugées par des instances civiles.

… … …