2004

03/01/2005

ACTUALITÉ : De l’Alerte Rouge à la Sixième Déclaration de la Jungle Lacandone

29/07/2005Durant sa visite au Chiapas en janvier, le président Vicente Fox a déclaré, depuis la « zone de conflit » même, que l’EZLN (Armée Zapatiste de Libération Nationale) était un thème qui « dans la pratique, appartenait déjà au passé, et tout le monde regardait vers l’avant ». Ces déclarations ont soulevé une polémique. La COCOPA (Commission pour la Concorde et la Pacification, organe législatif de soutien au cours des lointaines négociations entre l’EZLN et le pouvoir exécutif) a exprimé un « sérieux étonnement », mais non de façon officielle, par manque de quorum lors de la session convoquée en urgence à la suite de ces déclarations.

Le Gouverneur du Chiapas, Pablo Salazar Mendiguchía, est parvenu à récupérer la malheureuse phrase du président Fox: « je partage son point de vue sur le fait que le zapatisme comme option armée est chose du passé. Nous parlions des nouvelles expressions du zapatisme, qui sont du domaine civil, les efforts au sein de leur propre territoire pour se doter de nouvelles formes de cohabitation. »

Plusieurs organisations non gouvernementales ont souligné que le conflit au Chiapas persistait à travers ses causes structurelles (voir SIPAZ site). Elles ont affirmé que la stratégie de la « guerre intégrale d’usure » ne passait plus par une confrontation directe, sinon par un ensemble de stratégies militaires, politiques et économiques visant à assiéger les zapatistes et provoquant par la même occasion des conflits communautaires. Les mots du président Fox ont surtout mis en évidence que l’EZLN n’était pas le problème majeur du gouvernement actuel, quand ce dernier se trouve précipité dans un contexte pré-électoral avant l’heure (les prochaines élections présidentielles auront lieu en 2006), mis de côté par le pouvoir croissant du trafic de drogues, et avec des tâches à accomplir en matière législative de plus haute priorité pour son administration.

De son côté, l’EZLN maintient une forme de trêve non pactisée avec les autorités de l’état du Chiapas. L’EZLN a choisi la logique de la non confrontation afin de pouvoir continuer à renforcer son processus de construction d’autonomie par la voie des faits (voir Dossier).

Nouveaux conflits, conflits anciens

A l’échelle de l’état, on peut observer une multiplication de conflits de différents types. D’un côté, on observe la réactivation de diverses organisations paysannes qui entrent à nouveau en confrontation avec le gouvernement du Chiapas. Certaines, comme la CIOAC (Centrale Indépendante des Ouvriers Agricoles et des Paysans), qui, avant, soutenaient le gouverneur Pablo Salazar, lui tournent à présent le dos, questionnant le manque d’attention à leurs demandes. On rencontre d’autres fronts ouverts, comme le secteur de l’enseignement et le mouvement croissant de résistance au paiement de l’électricité (voir bulletin précédent).

De plus, le conflit autour de la Réserve de la Biosphère de Montes Azules se poursuit. En janvier, plus de 800 indigènes tzeltales qui vivaient dans sept communautés rattachées à la municipalité d’Ocosingo ont été réinstallés dans le village « Nouveau Montes Azules », municipalité de Palenque. Il convient de souligner que ces relogements pourraient faire surgir un nouveau type de conflit de caractère interethnique, par le fait de mélanger des familles parlant des langues différentes. L’état continue de différer et déplacer le problème de fond au lieu de le résoudre.

Trois autres phénomènes qui se déroulaient surtout dans la région de la frontière sont en train de se développer dans d’autres régions de l’état : la croissance des maras salvatruchas (bandes de délinquants) et du trafic de drogues, ainsi que la dénonciation d’une tendance de plus en plus généralisée au « féminicide« . Le Chiapas se situe parmi les 5 premiers états du Mexique pour le nombre de femmes assassinées.

La migration, faute d’opportunités économiques au Chiapas, est un thème de plus en plus préoccupant, depuis les communautés indigènes jusqu’aux villes. Le gouvernement a reconnu que le Chiapas avait reçu 500 millions de dollars au cours de l’année 2004, produit du travail de milliers de migrants, soit 40% de plus que l’année précédente. Il convient de souligner que ces trois dernières problématiques ne sont pas spécifiques au Chiapas : elles sont présentes dans toute l’Amérique Centrale.

La veille du 1er janvier, date de la prise de possession des nouvelles autorités municipales suite aux élections d’octobre dernier, des manifestations se sont produites, ainsi que des blocages de routes et des affrontements dans plusieurs municipalités (entre autres, Oxchuc, Tila et Sabanilla).

Tila a connu les faits les plus violents. Dans cette municipalité de la zone Nord, le PRI (Parti de la Révolution Institutionnelle) a remporté les élections avec une marge de moins de 100 votes sur l’Alliance entre le PRD (Parti de la Révolution Démocratique) et le PT (Parti du Travail). Chacun des deux groupes a proclamé sa victoire. Devant l’absence d’accord, on a fait appel aux instances électorales correspondantes. En dernière instance, le Tribunal du Pouvoir Judiciaire de la Fédération (TEPJF) a donné la victoire au PRI et à son candidat Juan José Díaz Solórzano. Les membres de l’Alliance n’ont pas reconnu cette résolution : fin décembre, ils se sont installés devant le Palais Municipal pour empêcher le nouveau maire de prendre possession de ses fonctions. On a recherché un accord en ouvrant la participation des membres de l’Alliance au Conseil Municipal, mais ces derniers ont refusé parce qu’on ne leur proposait que des mandats secondaires.

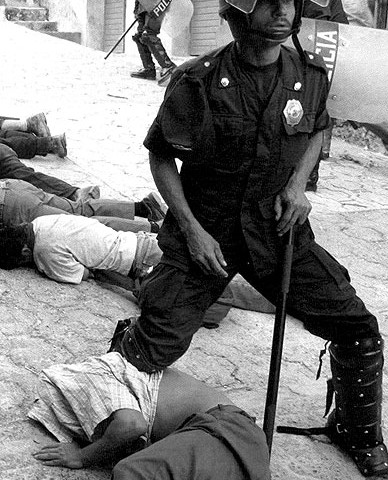

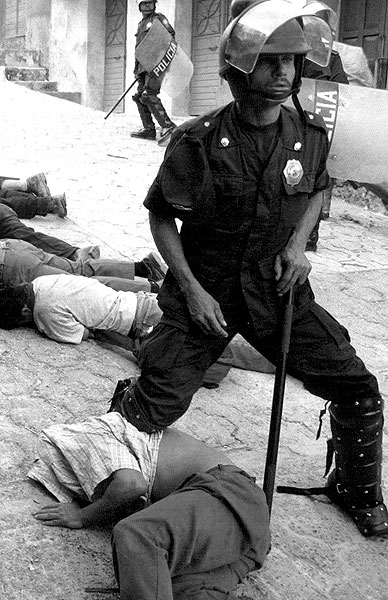

Le 15 février, les membres de l’Alliance qui assiégeaient le Palais Municipal ont été délogés avec violence : 54 personnes ont été détenues selon l’Organisme des Droits de l’Homme Fray Bartolomé de Las Casas (49 selon les chiffres officiels), six maisons ont été brûlées, trois voitures ont été détruites, les routes ont été bloquées par intermittence. Plus de 800 éléments armés de la Police Sectorielle et de l’Agence d’Enquête de l’Etat ont participé à l’expulsion.

Les premières opérations se sont déroulées le matin. Des membres de l’Alliance ont incendié plusieurs maisons et ont fait prisonniers cinq personnes pour les échanger contre les 19 détenus de la police (ils ont été libérés au cours de la journée). Dans l’après-midi, un contingent policier fortement armé est revenu pour inspecter un certain nombre de maisons de façon sélective, et a réalisé 35 nouvelles détentions. Ce jour-là, de nombreux habitants de Tila, partisans de l’Alliance pour la plupart, ont choisi de se réfugier dans les montagnes, dans d’autres villes de l’état ou même de quitter le Chiapas. Le 28 février, 30 détenus ont été libérés ; les autres restent en prison.

Le curé de Tila, Heriberto Cruz, a prévenu que les tensions s’étaient ravivées d’elles-mêmes dans la région suite aux problèmes post-électoraux et à la réactivation du groupe paramilitaire ‘Paz y Justicia’ (Paix et Justice) et, dans ce contexte, les expulsions par la police « ont ravivé la blessure des indigènes de Tila » et « ont mis la paix en péril ».

Les jours suivants, Samuel Sánchez Sánchez, le fondateur et dirigeant de ‘Paz y Justicia’, a été détenu. L’Organisme des Droits de l’Homme Fray Bartolomé a qualifié cette arrestation de « tardive et insuffisante ». A la date d’aujourd’hui, à Petalcingo, une autre municipalité de la zone Nord, des manifestants continuent d’occuper le Palais Municipal pour les mêmes raisons, et on peut craindre une nouvelle expulsion.

Ces faits nous ramènent à nouveau à la question des gagnants et des perdants à l’issue des dernières élections. La rotation constante des candidats entre PRI, PRD et PT, si frappante dans la zone Nord, révèle la profonde crise d’identité des partis politiques. Par exemple, à Tila, deux fractions du même ‘Paz y Justicia’ se disputaient la présidence de la municipalité : d’un côté, le PRI, composé en majorité de membres de l’UCIAF (une scission de ‘Paz y Justicia’) et de l’autre, l’Alliance PRD-PT, également conformée par d’anciens dirigeants de ‘Paz y Justicia’.

Si la dispute répondait surtout à des luttes internes, des personnes traditionnellement liées au PRD ont aussi participé aux manifestations en refus du candidat du PRI. Les violentes opérations militaires n’ont pas pris en compte la complexité ni le climat délicat dans la zone Nord. L’attaque policière démesurée a touché un point sensible : la décomposition du tissu social.

Pour mieux comprendre le contexte dans lequel se déroule ce conflit, il convient de rappeler des faits que certains voudraient voir comme des choses du passé. Le 9 février, l’Organisme des Droits de l’Homme Fray Bartolomé de las Casas a rendu publique une dénonciation pour violations aux Droits de l’Homme dans la zone Nord du Chiapas, plainte qui avait été présentée à la Commission Interaméricaine des Droits de l’Homme (CIDH) en octobre 2004. L’organisme a attendu un certain temps avant de la rendre publique pour préserver la sécurité des auteurs de la dénonciation, mais la date n’a pas été choisie au hasard.

Le 9 février 1995, le gouvernement d’Ernesto Zedillo lançait une offensive militaire pour arrêter les commandants zapatistes. Ensuite il a changé de stratégie et on a pu observer une escalade de la violence contre les zapatistes et la population civile de la part de groupes de type paramilitaire tels que ‘Paz y Justicia’, entraînant des milliers de déplacés et des dizaines de morts et de disparus. L’accusation porte sur le délit de lèse humanité contre l’ex-président Ernesto Zedillo, en sa qualité d’ex-commandant suprême des Forces Armées, le général Enrique Cervantes Aguirre, ex Ministre de la Défense Nationale, et le général Mario Renán Castillo, ex-commandant de la septième région militaire.

L’Organisme Fray Bartolomé rappelle que dans la région ch’ol, la justice n’a pas été rendue, pas plus que dans le cas d’Acteal (en décembre a été célébré le septième anniversaire du massacre de 1997), entre autres cas. Il dénonce que les structures paramilitaires n’ont pas été démantelées ni désarmées, que les responsables matériels et intellectuels n’ont pas été sanctionnés, que l’on n’a pas réparé les dommages aux victimes de déplacements forcés, assassinats, disparitions et torture. La dénonciation de l’organisme met l’accent sur le fait qu’au Chiapas se poursuit une « guerre invisible ».

Panorama tout aussi complexe au niveau national

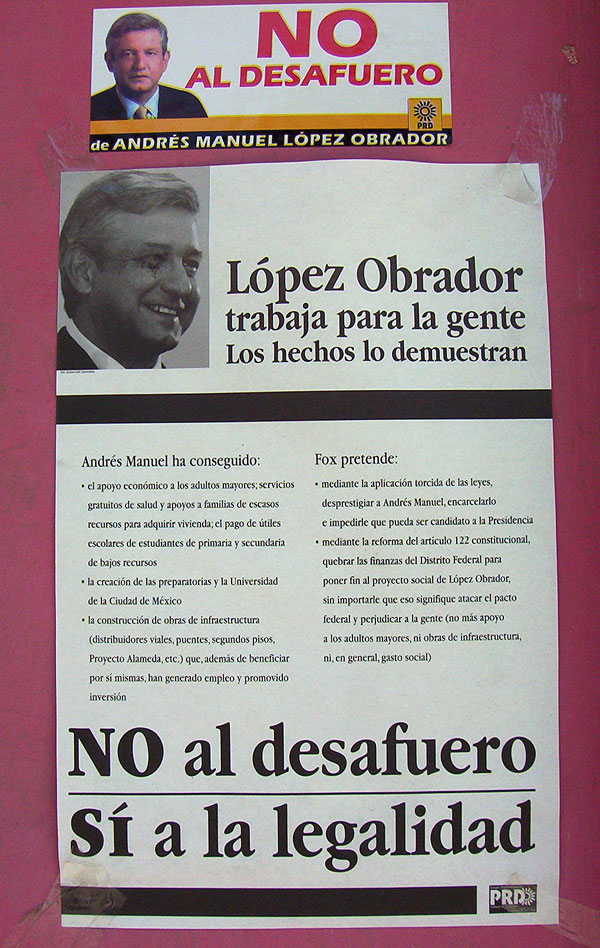

Le débat pour enlever son immunité à Andrés Manuel López Obrador (AMLO) se maintient comme un axe central sur la scène politique nationale. Il convient de rappeler que le bureau du Procureur Général de la République (PGR) a fait une demande pour quitter au maire de Mexico son immunité afin de pouvoir le juger quant à sa responsabilité présumée dans le délit d’abus d’autorité et de non application d’un mandat judiciaire qui lui ordonnait d’interrompre des travaux de construction de deux voiries. Cette mise en examen pourrait empêcher sa candidature à la présidence de la République. Il commence à se générer une certaine lassitude de la part des médias, ce qui peut faire partie intégrante de la stratégie. Le rejet citoyen face à une action arbitraire du gouvernement fédéral à l’encontre d’AMLO se maintient cependant. Les mois précédents, plusieurs manifestations ont été organisées, de nouveaux comités de soutien citoyen continuent de se former. AMLO lui-même a déclaré, à propos des attaques du pouvoir exécutif : « le Président Fox est mon meilleur chef de campagne ». Le Président Fox et son parti, le PAN (Parti d’Action Nationale), quand ils ne signalent pas directement le maire de Mexico, se contentent d’émettre des messages en faveur de « la légalité ». Le PRI est parvenu, dans une certaine mesure, à ne pas entrer dans le débat, et en a profité pour mettre de l’ordre dans ses différences internes et se renforcer au sein des états de la fédération. Depuis qu’il a récupéré les états du nord et qu’il a gagné les élections à Veracruz, Oaxaca et Puebla, le PRI contrôle le nord, l’ouest et le sud du pays, et met à l’écart les états du centre et de l’est gouvernés par le PAN et le PRD. La victoire du PRD au Guerrero crée cependant un trou important dans le sud, cet étant traditionnellement un bastion du PRI.

Même l’EZLN est entré dans le débat du retrait d’immunité, avec une position impartiale en apparence. Depuis la réforme indigène de 2001, considérée comme une « trahison« , l’EZLN a rompu le dialogue avec les partis politiques. Néanmoins, les zapatistes ont manifesté leur désaccord sur le processus de retrait d’immunité. Ils ont souligné que, même s’ils ne sympathisaient pas avec AMLO ni avec le PRD, ils étaient contre un processus de retrait d’immunité parce que « ce n’était pas seulement illégitime, c’était illégal » et « injuste ». Ils ajoutaient que ce serait « un coup d’état préventif ».

De leur côté, les représentants de la banque au Mexique ont affirmé, devant un éventuel triomphe du PRD aux élections présidentielles, qu’un président de gauche ne représenterait pas une menace pour l’économie du pays, position différente de celle que les banquiers maintenaient auparavant : ils prédisaient généralement un désastre si le pays passait à gauche.

Par ailleurs, ces derniers mois, le trafic de drogue a déclaré la guerre au gouvernement fédéral, avec comme bilan des dizaines de policiers exécutés dans différents états du Mexique et plusieurs détenus accusés d’avoir infiltré les services de l’état, y compris ‘Los Pinos’ (la résidence présidentielle). La prison de haute sécurité de La Palma ainsi que d’autres prisons ont été militarisées pour lutter contre l’infiltration du trafic de drogues parmi les fonctionnaires.

Le Département d’Etat des Etats Unis a rendu son rapport annuel sur la situation des Droits de l’Homme au Mexique. Il signale de graves problèmes de corruption au sein de la police et de l’armée, des cas de séquestrations et d’extorsions commises par des agents de la police de l’état et de la police municipale, des détentions arbitraires, des confessions obtenues sous la torture et des assassinats extrajudiciaires réalisés par des policiers et des agents de l’armée, ainsi qu’un « pauvre » climat des Droits de l’Homme, plus particulièrement dans les états du Guerrero, de Oaxaca et du Chiapas.

José Luis Soberanes, le président de la Commission Nationale des Droits de l’Homme (CNDH), a déclaré que les Etats Unis n’avaient pas la qualité morale pour critiquer le Mexique en la matière, mais il a reconnu que « malheureusement, c’était vrai ». Néanmoins, Condoleezza Rice, Secrétaire d’Etat des Etats Unis, a assuré au cours de sa visite au Mexique que la Maison Blanche « ne montrait pas le Mexique du doigt ». A propos des prochaines élections présidentielles, elle a aussi affirmé que le gouvernement des Etats Unis accepterait le nouveau gouvernement peu importe sa tendance, « toujours dans la mesure où il se situe à l’intérieur des marges démocratiques ».

Fin février, Anders Kompass, représentant de la Commission de l’Organisation des Nations Unies pour les Droits de l’Homme dans le pays, a assuré que le Mexique était « le dernier de la file » en termes de procuration de la justice parmi les nations latino-américaines, et a insisté pour une amélioration du champ législatif et juridique visant à protéger les garanties individuelles des citoyens. Kompass a précisé qu’il était nécessaire d’exercer une pression sociale contre les fonctionnaires publics qui ne respectaient pas les recommandations des instances de défense des garanties individuelles.

A propos de justice, si l’affaire de la mort de Digna Ochoa est déjà refermée et celle de Noël Pavel (voir actions urgentes de SIPAZ) est presque conclue, dans les deux cas la justice n’a pas été rendue. En janvier, le Sous commandant Marcos, dans une réponse à la lettre, en septembre dernier, de Bernardo Bátiz Vázquez, Procureur Général de Justice du District Fédéral (PGJDF), questionnait : « Ce qu’a fait la PGJDF, Monsieur Bátiz, n’a pas été de découvrir la vérité ni de rendre la justice. Le seul objectif proposé, qui a été atteint, était de s’attirer les bonnes grâces de la droite en déshonorant la vie de deux êtres qui valaient plus que tous les fonctionnaires du Gouvernement du District Fédéral réunis. Et vous l’avez fait de la manière la plus basse, en salissant leur mort ». Marcos a demandé au Procureur de réouvrir l’affaire Digna et d’obliger ses fonctionnaires à se conduire avec responsabilité, sérieux et efficacité concernant l’affaire Pável. De son côté, Bátiz a ratifié la conclusion du suicide de l’avocate défenseur des droits de l’homme, ainsi que dans le cas de Pável. Néanmoins, en février, le second tribunal collégial en matière pénale a ordonné à la PGJDF de réouvrir l’enquête sur la mort de Digna Ochoa.